Sicherheit organisieren - Rechtssichere Organisation - Seminare

Oft werden die Risiken, die elektrische Energie mit sich bringt, unzureichend bewertet oder auch schlichtweg vergessen, wie Verletzungsrisiken für Beschäftigte, Haftungsrisiken für Führungskräfte und mangelnde Verfügbarkeit von technischen Anlagen.

Die MEBEDO Akademie unterstützt Sie kompetent mit Seminaren zu den relevanten Themenbereichen.

Welche Pflichten hat der Arbeitgeber bezüglich der Organisation im Bereich der Elektrotechnik?

Die Bandbreite der sich aus dem Arbeitsschutz ergebenden einzelnen Arbeitsschutzverordnungen (z. B. BetrSichV, ArbStättV, BaustellenV, GefahrstoffåV, etc.) verdeutlicht, dass für alle relevanten Gefährdungsbereiche im Hinblick auf das Schutzziel Sicherheit die jeweiligen Gefährdungsbeurteilungen erstellt werden müssen, damit daraus die für den Arbeitsschutz erforderlichen Maßnahmen abgeleitet werden können.

Im Elektrobereich gelten neben diesen allgemeinen Maßnahmen des Arbeitsschutzes insbesondere auch die Anforderungen aus den elektrotechnischen Regelwerken, damit im speziellen Fachbereich Elektrotechnik die erforderlichen Sicherheitsanforderungen bekannt sind und eingehalten werden.

Insbesondere ist in diesem Zusammenhang die Organisation der Prüfung elektrischer Geräte, Maschinen und Anlagen zu nennen. Dabei sind Prüfart, Prüfumfang und Prüffrist immer anhand einer schriftlichen Gefährdungsbeurteilung transparent und nachvollziehbar zu belegen. Auch ist die Qualifikation des Prüfpersonals sowie grundsätzlich aller im Elektrobereich tätigen

Personen, dem jeweiligen Tätigkeitsprofil entsprechend, sicherzustellen.

Verantwortlich für den Aufbau einer Elektroorganisation ist zunächst der Arbeitgeber/Unternehmer. Mit der Übertragung daraus resultierender Unternehmerpflichten auf eine oder mehrere Verantwortliche Elektrofachkräfte (VEFK) entstehen Delegationsketten und Schnittstellen, sowohl innerhalb der E-Organisation aber auch zu nicht-elektrotechnischen Bereichen (z. B. Einkauf), die einer transparenten und nachvollziehbaren Struktur bedürfen.

Zu beachten ist, dass es kein Kochrezept für den Aufbau einer E-Organisation gibt. Diese muss immer den Gegebenheiten und Anforderungen im Betrieb entsprechen.

MEBEDO Expertentag am 27.03.2025 – Ein Tag, an dem sich alles um die Arbeit der VEFK dreht

Der MEBEDO Expertentag ist eine Weiterbildung für Verantwortliche im Bereich der Elektrosicherheit. Er wird von der MEBEDO Akademie ausgerichtet und findet zweimal jährlich statt.

In 5 Fachvorträgen von Experten aus unterschiedlichen Unternehmen werden aktuelle und wichtige Themen der Elektrosicherheit vorgestellt. Die Pausen dienen den Teilnehmenden zum Networking und Erfahrungsaustausch untereinander.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Die Bandbreite der sich aus dem Arbeitsschutz ergebenden einzelnen Arbeitsschutzverordnungen (z. B. BetrSichV, ArbStättV, BaustellenV, GefahrStoffV, etc.) verdeutlicht, dass für alle relevanten Gefährdungsbereiche im Hinblick auf das Schutzziel Sicherheit die jeweiligen Gefährdungsbeurteilungen erstellt werden müssen, damit daraus die für den Arbeitsschutz

erforderlichen Maßnahmen abgeleitet werden können.

Im Elektrobereich gelten neben diesen allgemeinen Maßnahmen des Arbeitsschutzes insbesondere auch die Anforderungen aus den elektrotechnischen Regelwerken, damit im speziellen Fachbereich Elektrotechnik die erforderlichen Sicherheitsanforderungen bekannt sind und eingehalten werden. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang die Organisation der Prüfung elektrischer Geräte, Maschinen und Anlagen zu nennen. Dabei sind Prüfart, Prüfumfang und Prüffrist immer anhand einer schriftlichen Gefährdungsbeurteilung transparent

und nachvollziehbar zu belegen. Auch ist die Qualifikation des Prüfpersonals sowie grundsätzlich aller im Elektrobereich tätigen Personen, dem jeweiligen Tätigkeitsprofil entsprechend, sicherzustellen. Verantwortlich für den Aufbau einer Elektroorganisation ist zunächst der Arbeitgeber/Unternehmer. Mit der Übertragung daraus resultierender Unternehmerpflichten

auf eine oder mehrere Verantwortliche Elektrofachkräfte (VEFK) entstehen Delegationsketten und Schnittstellen, sowohl innerhalb der E-Organisation aber auch zu nicht-elektrotechnischen Bereichen (z. B. Einkauf), die einer transparenten und nachvollziehbaren Struktur bedürfen. Zu beachten ist, dass es kein Kochrezept für den Aufbau einer E-Organisation gibt. Diese muss immer den Gegebenheiten und Anforderungen im Betrieb entsprechen.

Der Unternehmer hat vorrangig das staatliche Regelwerk heranzuziehen. Somit ist die Ermittlung von Prüfart, Prüfumfang und Prüffrist anhand von schriftlichen Gefährdungs-beurteilungen durch die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) verbindlich vorgegeben.

Das Regelwerk der Berufsgenossenschaft (DGUV) darf dem staatlichen Regelwerk nicht entgegenstehen. Die Vorgaben der Berufsgenossenschaften – hierzu zählen Durchführungsanweisungen, Regeln, Informationen, Grundsätze und Merkblätter – bieten dem Unternehmer mögliche Lösungen. Andere, mit dem staatlichen Arbeitsschutz konform gehende, Lösungen werden nicht ausgeschlossen.

Die Kombination aus beidem, der geforderten Prüffristenermittlung gemäß Betriebssicherheitsverordnung in Verbindung mit den Richtwerten aus den Tabellen 1A und 1B der Durchführungsanweisungen zur DGUV Vorschrift 3 als Orientierungshilfe, stellen eine rechtssichere Lösung für den Arbeitgeber/Unternehmer dar.

Für ein funktionierendes „Ganzheitliches Prüfkonzept“ müssen alle Beteiligten über die Ihnen obliegende Verantwortung informiert sein und Bescheid wissen. Maßgeblichen Einfluss auf die erfolgreiche Umsetzung haben die Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) bzw. der Anlagenbetreiber Elektrotechnik, die zur Prüfung befähigte/n Person/en (intern und extern) und ggf. die organisatorischen Ansprechpartner in einzelnen Bereichen oder Abteilungen des Unternehmens.

Durch eindeutige Zuständigkeiten wird sichergestellt, dass Prüfungen fachgerecht durchgeführt, normkonform dokumentiert und fristgerecht nachverfolgt werden können.

Grundlage eines „Ganzheitlichen Prüfkonzepts“ ist eine strukturierte Bestandsaufnahme aller ortsveränderlichen elektrischen Arbeitsmittel/Geräte, elektrischen Maschinen und stationären elektrischen Anlagen. Darauf aufbauend werden Prüfintervalle, unter Berücksichtigung von gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben, in Form von Gefährdungsbeurteilungen ermittelt. Digitale Systeme unterstützen die Terminüberwachung und sorgen dafür, dass keine Prüffristen übersehen werden.

Die Frage, ob sich ein Generalunternehmer oder Auftragnehmer in die Handwerksrolle eintragen lassen muss, wenn er handwerkliche Leistungen, die zulassungspflichtig sind, ausschließlich durch Subunternehmer (fortan: eingetragene Handwerksbetriebe) ausführen lässt, ist von erheblicher praktischer Relevanz. Diese Fragestellung betrifft insbesondere die Schnittstelle zwischen den Vorschriften der Handwerksordnung (HwO) und der allgemeinen (haftungsrelevanten) Verantwortlichkeit.

Ein Generalunternehmer ist grundsätzlich nicht zur Eintragung in die Handwerksrolle verpflichtet, wenn und soweit er keine eigenen handwerklichen Tätigkeiten ausführt und diese vollständig an sorgsam ausgewählte, eingetragene Handwerksbetriebe delegiert. Entscheidend ist hierbei, dass der Generalunternehmer lediglich die Planung, Organisation und/oder Koordination übernimmt, ohne selbst irgendwie handwerklich tätig zu werden.

Die Eintragungspflicht besteht jedoch dann, wenn der Generalunternehmer eigene handwerkliche Leistungen ausführt oder wenn die beauftragten Handwerksbetriebe/Subunternehmer nicht ordnungsgemäß eingetragen sind. In diesen Fällen könnte der General Unternehmer für Verstöße zivilrechtlich, gewerberechtlich oder ordnungswidrigkeitenrechtlich haftbar gemacht werden, was – je nach Verstoß und je nach Versicherungsschutz – zu erheblichen rechtlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen führen kann.

Autor: Claus Eber, Rechtsanwalt

Zum Themenbereich „Rechtssichere Organisation Elektrotechnik“ beraten wir Sie gerne.

Prüffristenermittlung – Wann muss man was prüfen? Wer legt die Prüfintervalle fest?

Zur Ermittlung von Prüffristen elektrischer Anlagen und Maschinen sowie elektrischen Geräten bedarf es grundsätzlich einer Gefährdungsbeurteilung.

Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) fordert in Hinblick auf Arbeitsmittel (u. a. elektrische Geräte und Maschinen) im § 3, durch den Arbeitgeber respektive seiner Verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK), Prüfart, Prüfumfang und Prüffrist anhand einer Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln.

Zudem ist auch die notwendige Qualifikation der zur Prüfung herangezogenen Personen zu ermitteln. Die konkretisierende TRBS 1111 beschreibt hierbei den grundsätzlichen Aufbau und Ablauf einer Gefährdungsbeurteilung. Die aus der Gefährdungsbeurteilung resultierenden Arbeits- und Betriebsanweisungen sind unter Beachtung der TRBS 1116 erstmalig und wiederkehrend zu schulen.

Als Orientierung und Hilfestellung, können hinsichtlich Prüffristenermittlung die Beispielfristen aus Tabelle 1 B der DGUV Vorschrift 3 und der Tabelle im Anhang 4 der TRBS 1201 herangezogen werden.

Die Forderung der Ermittlung von Prüffristen für elektrische Anlagen hingegen findet ihren Ursprung u. a. in der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Auch die VDE 0105-100 spricht von einer gefahrenbezogenen Prüffristenermittlung. Auch hier ist das Zauberwort Gefährdungsbeurteilung und der Adressat in erster Linie der Arbeitgeber respektive seine Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK). Als Orientierung kann hier die Tabelle 1 A der DGUV Vorschrift 3 herangezogen werden.

Es gibt zwei Voraussetzungen:

- das Unternehmen muss ein elektrotechnischer Betrieb sein oder es muss in ihm einen elektrotechnischen Betriebsteil geben,

- der Unternehmer ist nicht in der Lage, diesen elektrotechnischen Betrieb oder Betriebsteil zu leiten, entweder, weil ihm die fachliche Qualifikation fehlt (er keine elektrotechnische Ausbildung hat) oder weil organisatorische Gründe eine oder mehrere Verantwortliche Elektrofachkräfte notwendig machen – etwa wegen der Größe des Unternehmens oder weil es unterschiedliche Standorte gibt oder weil die fachlichen Anforderungen in den verschiedenen Betriebsteilen zu unterschiedlich sind.

Eine verantwortliche Elektrofachkraft übernimmt einen Teil der Verantwortung des Unternehmers, nämlich die Fachverantwortung für einen elektrischen Betrieb oder Betriebsteil. Die schriftliche Beauftragung ist somit auch eine Delegation von Verantwortung. Die VEFK übt eine Leitungsfunktion aus, sie leitet – mindestens fachlich – einen elektrotechnischen Betrieb oder Betriebsteil.

Eine VEFK ist nach Abschnitt 5 der DIN VDE 1000-10 in allen Fragen, die die Einhaltung der elektrotechnischen Sicherheitsfestlegungen betreffen, weisungsfrei. Eine VEFK übt somit im Bereich der Elektrotechnik, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, aber auch innerhalb der Betriebsorganisation eine wichtige Funktion im Unternehmen aus.

Ihre Beauftragung ist konsequenterweise die Folge einer Personalentscheidung eines Unternehmers. Dieser muss dabei die grundsätzlichen Kriterien der DIN VDE 1000-10 bei der Personalauswahl beachten.

Die Schriftform wird in der DIN VDE 1000-10 nicht verlangt.

Der Gesetzgeber sieht aber bei der Delegation von Verantwortung im Bereich des Arbeitsschutzes die Schriftform vor. Unabhängig davon legt ein Akt wie die Delegation von Verantwortung (mögliche Haftung) und die Komplexität der Aufgaben (z. B. müssen je nach Aufgabenbereich einer VEFK Schnittstellen zu anderen Abteilungen eines Unternehmens definiert werden) die Schriftform nahe.

Dieser Beitrag könnte Sie auch interessieren:

VEFK ohne schriftliche Beauftragung

Die Mindestangaben ergeben sich aus der DIN VDE 1000-10.

Das sind die Beauftragung selbst, der Umfang der übertragenen Pflichten und der Name der VEFK. Da die Verantwortliche Elektrofachkraft Pflichten des Unternehmers, Fach- und Aufsichtsverantwortung sowie Schnittstellenfunktionen innerhalb der Betriebsorganisation übernimmt, sind weitere Angaben sinnvoll. Insbesondere sind das Angaben zu:

- rechtlichen Grundlagen der Bestellung,

- den konkreten Aufgaben,

- den Bestellbereich,

- der Eignung (den persönlichen und fachlichen Voraussetzungen).

Die rechtlichen Grundlagen sind neben der DIN VDE 1000-10 etwa das Ordnungswidrigkeitengesetz oder die DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (ehemals BGV A3). Konkrete Aufgaben sind zum Beispiel das Planen, Projektieren und Konstruieren von elektrischen Anlagen oder die Unterstützung von Gefährdungsbeurteilungen für Tätigkeiten und Anlagen im Elektrobereich. Diese Angaben können in ergänzenden Anlagen zur Bestellung aufgeführt werden.

Ich bin bestellte VEFK und habe lange Jahre als solche die Verantwortung für den Elektrotechnischen Bereich im Unternehmen getragen. Nun habe ich im Unternehmen einen ganz anderen Aufgabenbereich übernommen. Ist es nun erforderlich, dass ich die VEFK Bestellung „kündige“ oder erlischt die Verantwortung automatisch mit dem Wechsel der Position im Unternehmen?

Antwort:

Die Bestellung zur verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK) bleibt auch nach einer Änderung des Aufgabenbereichs oder der Abteilung bestehen, solange man im selben Unternehmen angestellt ist. Es besteht keine automatische Auflösung der Bestellung aufgrund solcher Veränderungen.

Daher ist erforderlich, die Beendigung der Bestellung und die damit verbundene Verantwortung schriftlich festzuhalten und zu dokumentieren. Eine schriftliche Mitteilung ist sinnvoll, um die Änderungen im Aufgabenbereich oder in der Abteilung bekannt zu machen und sicherzustellen, dass die betroffenen Stellen über das Ende der Bestellung als VEFK informiert sind. Es ist wichtig, dass alle beteiligten Parteien über den aktuellen Status der Bestellung informiert sind und dass die verantwortungsvollen Aufgaben der VEFK entsprechend an eine andere qualifizierte Person übertragen werden können.

Die schriftliche Formulierung der Beendigung der Bestellung zur VEFK trägt zur Transparenz und Rechtssicherheit bei und ermöglicht eine klare Nachverfolgung von Verantwortlichkeiten im Unternehmen. Daher ist es unerlässlich, diesen Schritt schriftlich zu dokumentieren, um eine klare Kommunikation und Verwaltung der VEFK-Position sicherzustellen.

Gemäß Arbeitsschutzgesetz kann der Arbeitgeber ihm obliegende Aufgaben auf fachkundige und zuverlässige Personen übertragen, die dann diese Aufgaben in eigener Verantwortung zu erfüllen haben. Die Bestellung zur VEFK ist ein Vertrag, also eine rechtsgeschäftliche Vereinbarung, bei der mindestens zwei Parteien einvernehmlich eine wechselseitige verbindliche Verabredung miteinander treffen. Diese vertragliche Übernahme ist nur dann rechtswirksam, wenn die Willenserklärungen beider Vertragsparteien übereinstimmen.

Ist dies nicht der Fall, weil sich beispielsweise der Arbeitgeber zwar eine Übertragung wünscht, die designierte VEFK aber diese Verantwortung nicht übernehmen möchte, dann kann es keine rechtswirksame Übertragung allein durch eine arbeitgeberseitige Anordnung einer Delegation geben.

Wer es ganz genau wissen will kann den kompletten Text unseres Anwalts lesen.

Zum Blogbeitrag

Die elektrotechnischen Normen ändern sich beständig. Auch die staatlichen Regelsetzer wie Parlamente und Ministerien verabschieden immer wieder neue Vorgaben. Das und die sich wandelnden technischen Voraussetzungen machen Fortbildung für die VEFK zur Pflicht – Verantwortliche Elektrofachkraft ist man nicht für immer.

Wichtig ist auch der Nachweis der Fortbildung. Sie dient dem Unternehmer als Nachweis, dass die VEFK weiterhin die in der Beauftragung definierten Aufgaben erfüllen kann.

TIPP

Benötigte Unterlagen

Eine Verantwortliche Elektrofachkraft muss die einschlägigen Bestimmungen für ihren Arbeitsbereich kennen. Auch bei umfassender Kenntnis der Normen sind damit noch nicht die Unterlagen geschrieben, die eine VEFK im betrieblichen Alltag benötigt. MEBEDO bietet im Rahmen der Beratung Dokumentenvorlagen für Arbeitsanweisungen, Gefährdungsbeurteilungen, Anlagenprüfungen oder Protokollierung von Beinahe-Unfällen und vielem mehr.

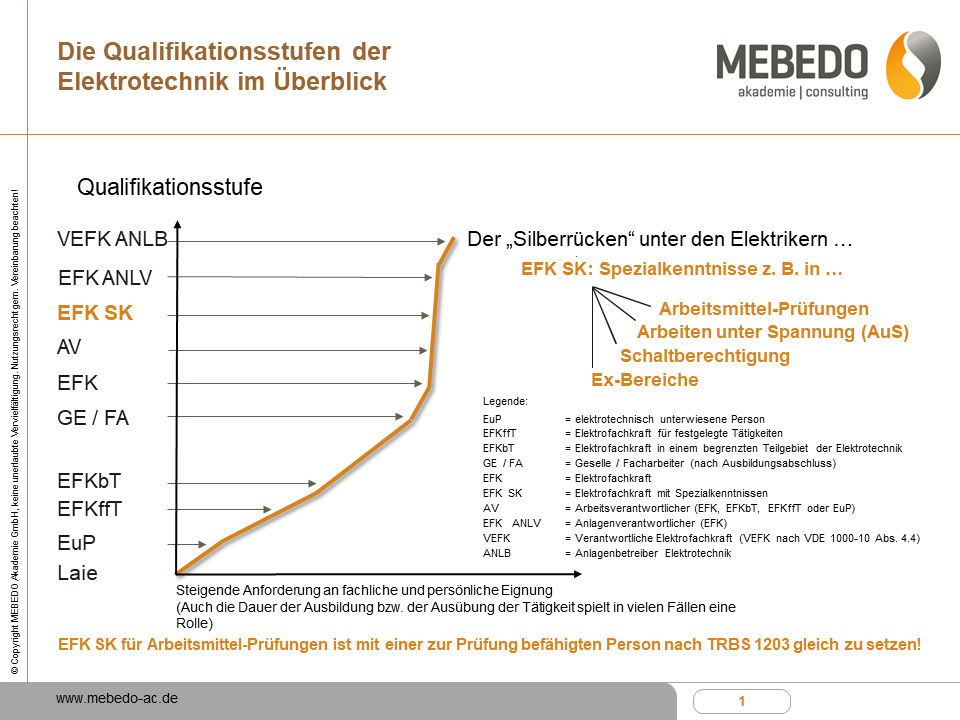

Hier finden Sie eine übersichtliche grafische Veranschaulichung der Qualifikationsstufen in der Elektrotechnik.

Eine ausführliche Erläuterung zu einigen Begriffen haben wir in unserem Blogbeitrag „Qualifikationsstufen in der Elektrotechnischen Weiterbildung“ vorbereitet.

Die DIN VDE 1000-10 kennt im Prinzip zwei verschiedene Arten von Verantwortlichen Elektrofachkräften:

- Die zuständige (verantwortliche) Elektrofachkraft gemäß DIN VDE 1000-10 Abschnitt 3.1. Diese hat als Elektrofachkraft die fachliche Verantwortung für die ordnungsgemäße Ausführung der ihr übertragenen elektrotechnischen Arbeiten bzw. Tätigkeiten nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

- Die Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK), die mit der „Leitung eines elektrotechnischen Betriebs oder Betriebsteils“ betraut ist. Die VEFK hat nach DIN 1000-10 Abschnitt 3.2 Unternehmerverantwortung im Bereich der Elektrotechnik, z. B. Auswahl-, Organisations-, Fürsorge- und Kontrollverantwortung. Entsprechend dem Abschnitt 4.4 muss die Verantwortliche Elektrofachkraft mindestens Meister, Techniker, Ingenieur, Bachelor oder Master der Elektrotechnik sein. Im Regelfall übernimmt die Verantwortliche Elektrofachkraft auch die Rolle des Anlagenbetreibers (Elektrotechnik) für den sicheren Betrieb von Maschinen und Anlagen im Unternehmen.

Der Aufbau der innerbetrieblichen Verantwortungsstruktur im Bereich der Elektrotechnik, wie auch die Anzahl der Verantwortlichen Elektrofachkräfte hängt maßgeblich von der Unternehmensgröße und der Vielfalt der elektrotechnischen Bereiche ab.

Schnittstellen der VEFK mit anderen Unternehmensteilen

Die Verantwortliche Elektrofachkraft trifft in einem Unternehmen die übergeordneten fachlichen Entscheidungen über alle wichtigen elektrotechnischen Themen. Diese Aufgabenstellung führt dazu, dass das Tätigkeitsfeld einer VEFK zwangsläufig Schnittstellen mit anderen Unternehmensbereichen – also etwa dem Einkauf oder der Instandhaltungsplanung – aufweist. Für eine sichere, rechtssichere und auch effiziente Betriebsorganisation ist es unabdingbar, für diese Schnittstellen Prozessabläufe und Verantwortlichkeiten festzulegen.

Diese schriftlich definierten Schnittstellen müssen in der betrieblichen Praxis umgesetzt und „gelebt“ werden. Lesen Sie die Details im Beitrag unseres Geschäftsführers Stefan Euler „VEFK in der Betriebsorganisation“.

DIN VDE 1000-10:2009-01 Ziffer 6 heißt es: „Die für die Einhaltung der elektrotechnischen Sicherheitsfestlegungen verantwortliche Elektrofachkraft darf, soweit hierfür nicht besondere gesetzliche Vorschriften gelten, hinsichtlich deren Einhaltung keiner Weisung von Personen, die nicht entsprechend dieser Norm als verantwortliche Elektrofachkraft gelten, unterliegen.“

Was das alles genau bedeutet lernen Sie in unserem Seminar R02

Eine VEFK muss nicht festangestellt sein. Eine „externe VEFK“ ist auch möglich.

Jedes Unternehmen mit einem elektrotechnischen Betrieb oder Betriebsteil braucht eine Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK). Aber nicht jedes Unternehmen kann oder will sich eine festangestellte VEFK leisten. Eine Lösung kann eine externe Verantwortliche Elektrofachkraft (externe VEFK) sein.

Arbeitsschutzgesetz und VDE 1000-10 treffen keine Aussage über das Angestelltenverhältnis sondern machen Vorgaben zur Eignung der VEFK. Sie muss nach dem Arbeitsschutzgesetz zuverlässig und fachkundig und nach VDE 1000-10 in der Lage sein, die Verantwortung zu übernehmen und die ihr übertragenen Aufgaben zu erfüllen.

Entscheidendes Kriterium ist also, ob die Person, die VEFK wird, dafür auch geeignet ist. Ob sie in einem Angestelltenverhältnis steht oder nicht, spielt keine Rolle.

Es gibt keine einfache Regel, die besagt, ab welcher Betriebsgröße und bei welchem Umfang und welcher Art der elektrotechnischen Tätigkeiten die Beauftragung einer externen VEFK Sinn macht. Entscheiden lässt sich das nur im Einzelfall. In unserem Seminar R02 erhalten Sie einen Überblick über Ihre Fach- und Führungsaufgaben und wie Sie diese am besten erfüllen.

Ist es der Dienstleister, der die Instandsetzung durchgeführt hat, oder vielmehr der Arbeitgeber/Anlagenbetreiber, der den Dienstleister beauftragt hat?

VDI Anwalt Hartmut Hardt antwortet

Aus der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und auch aus der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Vorschrift 3, § 5) wird bei letzterem explizit der Unternehmer in die Pflicht genommen, nach prüfpflichtiger Instandhaltung den ordnungsgemäßen Zustand zum sicheren Betrieb zu erhalten und nachzuweisen.

Kommt es nunmehr zum Ereignisfall, ist der Nachweis einer normativ durchgeführten elektrischen Sicherheitsüberprüfung nicht nur vom Anlagenbetreiber im Fokus.

Ferner ist es so, dass auch ein Dienstleister den zweifelsfreien Nachweis erbringen können muss, dass der ihm zu verantwortende Aufgabenbereich sorgfältig und mangelfrei bearbeitet wurde. Es gehört zum vertraglich geschuldeten Leistungserfolg, dass die nach der erfolgten Instandsetzung den Beschäftigten zur weiteren Verwendung übergebenen Arbeitsmittel sicher sind.

Insbesondere im § 5 Abs. 1 BetrSichV wird dem Arbeitgeber abverlangt, dass er nur solche Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und verwenden lassen darf, „die unter Berücksichtigung der vorgesehenen Einsatzbedingungen bei der Verwendung sicher sind“.

Außerdem fordert § 10 Abs.1 BetrSichV zwingend, dass „Arbeitsmittel während der gesamten Verwendungsdauer den für sie geltenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen entsprechen und in einem sicheren Zustand erhalten werden“.

Da die Instandsetzung unzweifelhaft ein Teilbereich der Instandhaltung ist, gelten die vorgenannten Zielvorgaben selbstverständlich als eigene Verpflichtung des Instandsetzers im Hinblick auf die spätere Verwendung der von ihm instandgesetzten Arbeitsmittel.

Der Nachweis, die entsprechende Fachkunde und Sorgfalt eingehalten zu haben, kann nur auf der Grundlage der Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik gemäß des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG § 49) – und wo es erforderlich ist, auch des Stands der Technik – erfolgen.

Somit muss auch ein Dienstleister, nach prüfpflichtiger Instandsetzung, eine normative elektrische Sicherheitsüberprüfung durchführen. Dies dient der Beweisbarkeit seiner fachlich richtig durchgeführten Arbeit. Dies dient im Ereignisfall nicht nur dem eigenen Interesse, sondern bildet auch einen soliden Weg zur „gelebten“ Elektrosicherheit in der betrieblichen Praxis.

DGUV Vorschrift 3 ehemals VBG 4

(1979 aus der Taufe gehoben, also vor mehr als 40 Jahren!!)

§ 5 Prüfungen

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden

1. vor der ersten Inbetriebnahme und nach einer Änderung oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft und

2. in bestimmten Zeitabständen. Die Fristen sind so zu bemessen, dass entstehende Mängel, mit denen gerechnet werden muss, rechtzeitig festgestellt werden.

Hierzu haben wir einen Blogbeitrag veröffentlicht: